鮮少被提及,但很常見的「相對罪惡感」

「相對罪惡感」在學術上稱之為「存在性罪惡感」(existential guilt),是指當個人感受到自己境遇相較於其他人優渥、富裕、生活環境更美好時,但未盡幫助弱勢之社會義務所產生的罪惡感。

相對罪惡感雖少被提及,但其實很常見。

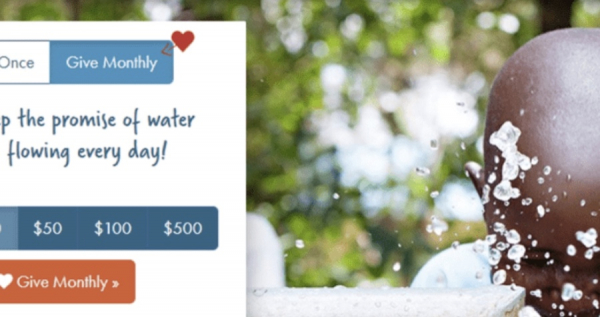

比如說我們在電視、網路等傳播媒體上,看到了來自非洲的飢餓兒童影像。影像寫實地敘述當地兒童因食物缺乏造成的乾癟身體,以及因醫療資源不足,導致層出不窮的早夭事件。正常來說,當我們接收到這樣的刺激後,會為那些非洲受難兒童感到不捨及難過,並很自動化地將他們艱苦的生活與自己的生活進行比較。而與他們相比,我們會感受到自己是多麼多富足,而對自己目前所過的生活有了罪惡感。

當我們還沉浸在不安、愧疚的情緒裡時,那影像結尾出現的捐款帳戶畫面,剛好成了把我們從罪惡感中給救贖出來的一把鑰匙。這便是罪惡感運用於行銷策略的一種手法,如同路上對你推銷的愛心筆、愛心餅乾,亦能讓人產生相似的感受。

再舉不一樣的例子。當我們處在人潮稍多的捷運或公車裡,過了一站車上開始有了空位。就算我們站在空位不遠處,下意識的反應可能不是立即坐下,而是對著空位躊躇,或者乾脆持續站著。

我們會猶豫,是因為潛意識正試圖迴避,坐下後可能會搶走更需要座位的人(相對弱勢者)的座位,而產生的不安、愧疚的負面情緒(也就是未讓座的良心譴責)。 因此在車廂裡常會出現「有空位,但仍無人去坐」的景象。

總的來說,相對罪惡感是一種正常的情緒反應,它可以驅使我們做出有利社會的行為,幫助我們實踐所屬社會文化的美德。 從另一角度來看,它也可以做為一種訴求手段,讓我們沉浸於某種負面情緒中,以接受某種價值觀,或執行某項行為,是形成隱性群體規範的一個影響因子。

看起來熱愛助人,其實是為了消除「罪惡感」

相對罪惡感不一定總是帶來正面的效果,有人因它而苦惱不已。

你,或你身邊,有沒有總是急切想幫助他人,但總是覺得做的不夠多,而陷入自責的人呢?

這些人富有愛心,但並不快樂;富有責任感,但令人感到沉重。他們善於對他人伸出援手,對他人的需求,敏感地像裝了偵測雷達似的。在旁人眼中看起來樂善好施,為助人而樂此不疲。

事實上,他們行善的動力,來自於減除與他人比較而來的相對罪惡感。我將這種以減除自身相對罪惡感為目的,來進行利他行為的人,稱為「過於負責」的一群人。他們有幾項特徵:

無意地將他人過得好與否,化做自己的責任;

常常把他人的需求擺在前,忘了自己的需要;

甚至將別人所犯的錯誤,當成了自己的過錯;

他們富有堅強使命感,易將責任一肩扛起,也對周遭所認識的親朋好友、不熟的朋友、甚至萍水相逢的過路人,都竭心竭力付出、負責。

或許他們深受他人愛戴所依靠。但令人憂心的是,當他們以消除罪惡感為動力,使自己不間斷地將他人的生命承攬在自己身上,恐怕所換來的不是付出的滿足感,而是對自己可能無法持續付出的焦慮,及無止盡的自責。

「相對罪惡感」在華人文化中更容易萌芽

這個「過於負責」特質如何而來?

過於負責的人可能從小因某種原因,必須時常扮演家裡的親職角色,來代替父母親照顧家人、兄弟、姊妹,或是身為家中的長子女,不得不承擔整個家族興衰的責任。因此為他人付出,成了在生活中所應執行的日常任務,付出與否、多寡,更成了看待自己價值的方式。久而久之,看到別人過得沒自己好,便會勾起那沒為他人盡責的罪惡感,甚至可能連對自己擁有的,都因此感到愧疚。

我們身處的華人文化,有別於西方文化鼓吹追求個人利益的自我實現,華人文化注重人與人之間的和諧,並用相依互存的方式來建立自我認同,其和諧、謙讓、互依、互助,象徵著我們華人向善的美德,驅使我們追求克己、利他。

向善的高尚情操確實值得我們追求,可惜的是,在我們的傳統教育上,卻將其囫圇吞棗地內化為待人處事的準則,變質的鼓勵以讓、退、捨、給等犧牲付出的方式,來與他人建立關係,做為自我認同的審視標準。在這樣的狀態下,我們焦慮自己的所做所為是不是夠為人著想?也恐懼是否為他人付出不夠,而被貼上「自私」的標籤。

孟子曾曰:「惻隱之心,仁之端也 ;無惻隱之心,非人也」,目的是鼓勵我們培養憐憫之心,以建立所謂的仁心。但我們從小的教育裡,卻將其簡化成「若無憐憫之心,便不是人(仁)」。對某些人來說,他們的慷慨、退讓、謙和、施捨可能不全然出自於本心,而來自於內心深層被社會文化所牽動的,一種「未盡善付出,即為不仁」的焦慮。對於大多數的我們也是一樣的,在我們利他行為裡,多少也會參雜著這種發源於社會共同潛意識的罪惡感,並因與他人比較而將其促發。

在這裡提起「相對罪惡感」這個新鮮的名詞,或許可以讓我們試著用不同的角度,來看待利他行為背後可能的內在心理歷程。 倘若你也是那「過於負責」的一群人,當下次又因過度付出而耗盡心力時,請不要害怕停止給予,並試著與自己的相對罪惡感共存。

將自己的責任區縮小一點,或許會讓你有不一樣的感受。